大島紬特有の細やかな絣模様を生み出す「締加工」。本場奄美大島紬協同組合が運営する「本場奄美大島紬技術専門学院」で講師を務める伝統工芸士の伊勢勝義さんに高い技術を要する大島紬の織り工程についてお伺いしました。

目次

幾多の職人の手を経て生み出される

精細な絣としなやかな風合い

「着物の女王」とも称される本場奄美大島紬は、整経、絣加工、糸染め、織りがすべて手作業で行われる経済産業大臣指定伝統的工芸品。38以上に及ぶ制作工程があり、反物が完成するまでに半年から1年かかるといわれるほど、非常に手間ひまかけて作られる逸品です。

なかでも精緻な紋様の絣は、大島紬の代名詞。染め終わった糸を織って反物にする「製織(せいしょく)」以外に、糸を絣模様に染めるために防染を目的にした織りの「締機(しめばた)」があり、完成までに2回の織り工程があるのが特徴です。本場奄美大島紬協同組合が運営する「本場奄美大島紬技術専門学院」では、締機と製織の技術者を育成し、本場奄美大島紬の技術継承を行なっておられます。どちらの作業も気が遠くなるような細やかな仕事で、本場奄美大島紬の価値を再認識する技術の高さを実感することになりました。

細かな絣模様を生み出す

大島紬独特の作業「締機」

大島紬の模様は防染された絣によって織り出されています。経糸に木綿の糸を張り、緯糸に絹糸を織り込んだものを「絣筵(かすりむしろ)」といい、この絣筵を染めたあと、解いて絹糸を取り出して、製織工程に進みます。

学院のドアを開けると、「パーン」と大きく鋭い音が響いていました。絣加工のために締機で糸を織っている音です。一般的な手織のイメージは、経糸の間に杼をすべらせて糸をわたし、織機にぶらさがった枷(かまち)と呼ばれる道具で「トントン」と打ち付けて織り込んでいきますが、締機はどうも様子が違います。

拝見していると、織幅ほどの長い杼を使い、その杼をそのまま思い切り枷で打ち付けているのでした。しかも、強く打ち込むため、補助としてエアまで付いていて、鋭い音が響くのも納得。学院で締機の講師を務める伝統工芸士の伊勢勝義さんによると、これほどまでに強く織り締めないと糸の防染がしっかりできないと話します。

「奄美大島も昔は結城紬のように絣糸を手括りで防染していたのですが、1902(明治35)年にこの締機が開発され、織って絣糸の防染を行なうようになりました。締機の経糸には、ガス炉のなかを高速で走らせて表面の毛羽を綺麗にした綿糸を使っています。これに反物に使う絹糸を緯糸として織り込むと、織った部分が括りと同じ効果になり、防染することができます。『大島紬は二度織る』といわれるゆえんです。手括りだとここまで細かな柄の絣はできません」。

締機は一般的な手織機である高機(たかばた)と同じ構造をしていますが、実は大きな違いがあるといいます。それは大きさと重さ。枷で杼を思い切り叩くため、重たくてしっかりした機でないと動いてしまうのです。その重さも相当なもので、下にコマをつけても大人の男性が4人がかりで動かすのがやっとなのだとか。コンプレッサーのエアがついたことで女性でも織れるようにはなりましたが、やはり島では男仕事のイメージが強く、締機は主に男性が担当しているそう。

若い作り手が憧れを抱く

大島紬の精緻な技術への価値

締機作業の指針になるのは方眼紙の上に点が打ってある設計図で、一段一段正確に、指示通りに織り込んで絣糸を締めていきます。柄によって数は様々ですが、緯糸ならば一枚の着物に200〜300回作業をして絣糸を用意。かつて、大島紬が大量に作られていた時代は、糸を20本束にして作業し、20反分の絣加工を一度に行なっていたといいます。「締機は、より細かい柄をより大量に絣加工するために考え出された技術なんですよ」と、伊勢さん。

機屋を営むご家庭に生まれ、物心ついた頃から家業を手伝っている伊勢さんは、大島紬に関わって50年以上の歴をお持ちでいらっしゃいます。ご実家は田舎の小さな機屋だったため分業ではなく、糸繰り、糊貼り、締機、泥染め以外の染め、製織とほぼ全てを自社で手がけ、伊勢さんも各工程について熟知されているそう。

「糸繰りをしないと小遣いがもらえなかったんですよ(笑)。父からすすめられて締機を始めたのは高校のときですね」。

そんな熟練の伊勢さんから締機を学んでいるのが、神奈川県横浜市出身の東怜音さんです。大学で服飾を学び3年ほど教員をした後、「その辺ではできないことがやりたい、簡単にできないものがいい」と考え、3年前に大島紬を学ぶため奄美大島に移住。

「大学ではパターンメイキングを学んでいたのですが、そのときから本場奄美大島紬の技術力の高さに注目していました。他にないものだと思い惹かれました」と、東さん。「とりあえず行ってみよう」という軽い感覚で奄美大島にやって来たという東さんですが、今では「締織を仕事にできるようにしたい」と、技術習得に打ち込まれています。腕前は着実に上がっているようで、東さんが締めた経糸で学院の先生が製織をすすめるほど。学院の頼もしい若手として、周りから信頼されている様子が伝わってきました。

完成した絣筵は染め工程へ

様々な染めの技術が凝らされた絣糸に

仕上がった「絣筵」は、染色の工程へ。締めた部分は防染されて白いまま、締めていない部分だけが色に染まります。テーチ木と泥で深い黒褐色に染める「泥染め」が昔ながらの染色ですが、それ以外にも事前に藍染めしたものを括って泥染する「泥藍大島」、化学染料で染める「色大島」など様々な染色法が生み出されています。部分的にカラフルな模様が入っているものは、その部分だけ絣筵をほどいて化学染料を摺り込んでいるそう。泥染めだけでも70〜80回はテーチ木と泥田で糸を手染めしているので、締めだけではなく、染めの工程もまた果てしなく丁寧で緻密です。

巧緻な手作業の製織が

大島紬の味わいを生む

ここまでくればあとは織るだけ、といいたいところですが、製織作業も大島紬ならではの緻密さが求められます。それが「絣合わせ」です。「経絣糸と緯絣糸の点がきちんと合っていないと模様がずれてしまいます。5〜7cmほど織っては経絣糸を緩め、針で緯絣糸を動かして絣の柄を合わせていきます」と、教えてくださったのは大島を織って65年になるという講師の榮夏代さんです。

「経糸のテンションや緯糸の打ち込み具合で糸の入る位置が変わりますので、ちょうど絣が合うようなバランスで織ることが第一ですが、それはもう個人の感覚で掴んでいくしかありません。そうやって絣を合わせながら織って、最後に、針で数ミリの微調整をしていきます」。

製織部門の伝統工芸士でいらっしゃる榮さんが織りを始めた昭和30年頃は、大島紬の生産がとても盛んだった時代。出身地の龍郷は、奄美大島でも特に織物が盛んな地域だったため各家庭に2、3台の織機があり、集落ごとに10台ほど置かれた織小屋もあったそう。榮さんは進学するように勧める両親の反対を押し切り、中学を出て織物の道へ。学院での指導は8年目になるといいます(2024年取材当時)。

「なんとはなしに覚えた技術ですけど、皆さんにこうして教えているうちに『大変な技術だったんだわ』と改めて実感しています。受講生の皆さんにも、『今覚えたら一生できるからね』と励ましながら教えています。高校卒業後すぐに学んでいる人、子育てしながら通っている人と年代はそれぞれですが、若い人が携わってくれるのが嬉しいですね」と、榮さんは目を細めます。

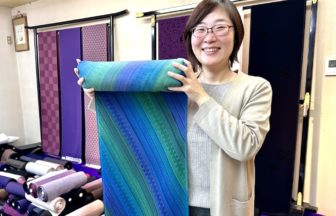

窓の多い学院の明るい織り場には10台の織機が並び、7名の受講生が大島紬を織っていました。それぞれ組合企業の商品を織っており、学院で学びながら職人修行もしている形です。伝統的な亀甲柄や白大島、カラフルな紋様など、魅力溢れる大島紬を織られている受講生の方々が仰っていたのが「難しいけれど、楽しい」ということ。美しい大島紬は、纏う人だけではなく、織る人をも高揚させる織物のようです。

そして織り上がった反物は、組合による厳しい24項目の検査を経て出荷。確かな品質の証である「地球印」の証紙を付けて私たちの元に届けられています。奄美大島の幾多の職人による気が遠くなるような緻密で丁寧な手仕事が凝らされた本場奄美大島紬は、まさしく世界に誇る究極の織物といえます。

関連記事:「日本の染め・織り事典/本場奄美大島紬(鹿児島県)」

____________________________________

本場奄美大島紬技術専門学院

(本場奄美大島紬協同組合内)

鹿児島県奄美市名瀬浦上町48-1

TEL 0997-52-3411

WEBサイトはこちら>>

__________________________________

取材・文/白須美紀