産地/新潟県

目次

独特なシボ感と絣模様が織りなす

雪国の名品

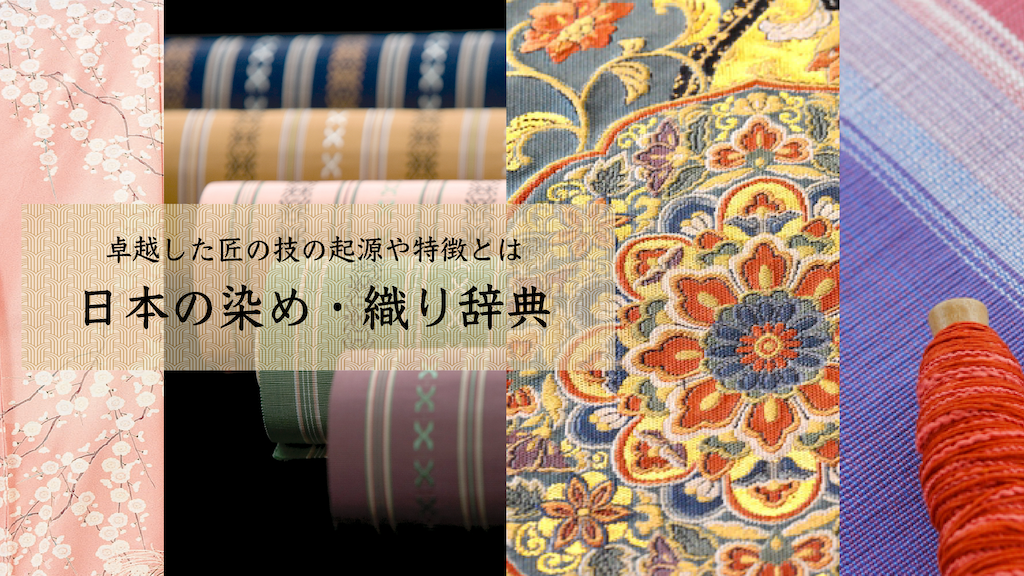

新潟県南魚沼市の塩沢地域で生産される代表的な織物・本塩沢と塩沢紬。この地域は、日本有数の豪雪地帯であり、冬には深い雪に覆われます。豊富な雪解け水が織物の仕上げに適した水質を生み、自然の恵みが繊細で美しい織物を生み出す基盤となりました。どちらも日本の伝統的な技術によって織られる高級織物ですが、それぞれに異なる特徴があります。伝統的工芸品に指定されている本塩沢は、強く撚りをかけた緯糸を使用して織ることで、さらりとした肌触りが心地よく、塩沢紬は素朴で温かみのある真綿糸を使用して織り上げる亀甲絣や十字絣などの細やかな絣模様を特徴とします。

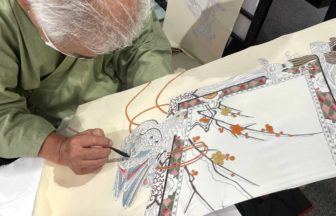

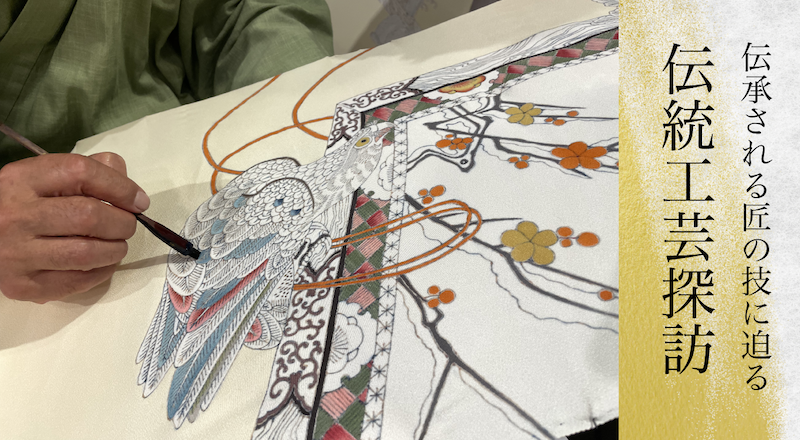

産地の縮小や職人の高齢化が進み、伝統の継承が課題となっている中、貴重な伝統的な織物を未来へとつなげるために挑戦を続ける『やまだ織』の代表取締役・保坂勉さんを訪ね、塩沢の織物文化を伝承する取り組みについてお話を伺いました。

高度な技術が織り成す本塩沢

強撚糸ならでは魅力

現在、塩沢地域で最も多く生産されているのが本塩沢です。1,300年の伝統がある重要無形文化財『越後上布』の技術を応用した絹織物で、塩沢は古くから織物の産地として発展し、特に江戸時代には幕府や大名への献上品としても知られるようになりました。

本塩沢の最大の特徴は、強撚糸と呼ばれる強く撚りをかけた緯糸を使用し、湯もみを施すことで生まれる独特のシボにあります。このシボによって、さらりとした肌触りとなり、空気を含んだ軽やかな着心地は単衣に最適。気候変動で暑い時期が長くなった昨今、本塩沢の本領発揮といえます。この独特な風合いを作り上げるには、職人の高度な技術が必要とされます。

強撚糸は通常の糸と違い、反発力が強く、均一な力加減で織らないと布地が歪む扱いが難しい糸。職人は長年の経験と感覚を頼りに、糸の張力を絶妙に調整しながら織り上げるのです。さらに、織り上がったら湯もみの工程へ。強撚糸が元の状態に戻ろうとする力を利用して均一なシボを生み出すため、職人は天候や湿度を考慮しながら、最適な環境を調整していきます。他の織物にはない唯一無二の風合いをもつ本塩沢は、職人の技術の結晶であり、まさに日本の伝統美と匠の技が織りなす、極上の一反といえます。

一方、塩沢紬は「平織り」という、経糸と緯糸を一本ずつ交互に織る基本的な織り方を採用しており、これによって丈夫な生地が生まれ、繊細な縞や格子柄を美しく表現。さらに、塩沢紬には細かく計算された緻密な絣模様が織り込まれており、特に十字絣や亀甲絣といった幾何学的な模様が特徴的で、シンプルながらも洗練されたデザインが多く、上品で粋な雰囲気を醸し出しています。

英国で経営理論を学んだ社長が

塩沢の織物の未来を担う

最盛期には年間35万反も生産されていた塩沢の織物ですが、現在ではわずか1,100反ほど。しかも、実際に生産を続けているのはわずか6軒ほどの織元だけで、技術を持つ職人も減少しています。

織元ひとつ『やまだ織』は、1913年に創業し、長年に渡りその伝統を守り続けてきた企業です。皇太子・美智子妃殿下(当時)のご成婚の御祝いとして『本場塩沢絣』を献上した歴史があり、先進的な技術開発で塩沢の織物の発展に貢献してきました。1980年の全国伝統的工芸品展で本塩沢『雪の中のきれ』が通産大臣賞を受賞すると知名度がさらに上がり、全盛期には約500人の職人を抱え、24時間操業で織っていたそう。

実は保坂さんは、創業家一族ではなく、新潟県十日町出身で父は織物会社に勤務、母は和裁士という環境で育ちました。サラリーマン家庭に生まれた保坂さんは、幼い頃から「将来は会社を作り、社長になる」という強い意志を持ち、大学は工学部に進学。しかし、「どれほど優れた技術を持っていても、英語を話せなければ海外の市場で通用せず、ビジネスチャンスを活かせない」と考えた保坂さんは、卒業後にカナダに留学します。メーカーに就職すると、その英語力を買われてフランス支社に赴任。さらに保坂さんは、エンジニアとしてキャリアを積む中で、技術力だけではなく、事業を持続的に成長させるための戦略や経営スキルが必要と考え、イギリス・エディンバラ大学大学院でMBA(経営学修士)を取得されました。経営理論と実践の両方を学んだことで、塩沢紬の復興にもつながる広い視野を得ることとなったのです。

海外経験が導いた

着物事業への転身

保坂さんが赴任先のフランスでの生活で気づいたのは、日本の伝統文化に対する海外の関心の高さでした。着物を纏うものとしてではなく、インテリアやアートの要素として活用する光景を目にし、衝撃を受けたといいます。「着物はタンスにしまわれるもの」という固定概念が覆された保坂さん。会社の先輩から「実家が十日町なら、着物を安く仕入れて売る仕事ができるのでは?」という言葉をきっかけに、リサイクル着物の事業を行うことを決意しました。そして、『ちどりや』の店舗名で塩沢に実店舗を構え、ネットでも良質なリサイクル着物の販売も行い、着物をより身近な日常着として楽しめるビジネスを始めることになったのです。

歴史ある織元の経営を引き継ぐ

決断と挑戦

保坂さんの実直な商売は地域の人々にも愛され、会社も成長していきました。ちょうどその頃、『やまだ織』は会社として衰退の一途をたどり、存続が危ぶまれていました。そんな中、経営手腕と実績が評価されていた保坂さんに、織元を引き継ぐ話が舞い込んだのです。保坂さんは、『やまだ織』の財務状況を確認し、織元としての復活に尽力することを決めました。

決意の背景にあったのは、「メーカーがひとつなくなるということは、産地全体の衰退に繋がる」という危機感。保坂さんのこの決断と行動力が、塩沢紬の未来をつなぐ重要な転機となったのです。社長が交代しても職人は全員残り、今では保坂さんとともに塩沢紬の継承に意欲的に力を注いでいます。

保坂さんがエンジニアとして培った経験は織物の生産においても活かされているといいます。

「織物は設計なので組み立てやすさはありますが、途中から変更するのが極めて難しいです。最初の段階である程度イメージし、糸に落とし込める計算ができないと思い描いた通りにはいきません。僕よりもはるかに知識をもつ職人の方々に的確に指示を出す必要がありますからね」。

さらに、保坂さんはリサイクルショップでの接客経験を活かし、時代に合ったお客様のニーズも把握。そのため、着物市場の変化を敏感に捉え、商品開発に反映させています。

伝統は守るだけでなく

進化させるもの

「本物は必ず残る」という信念をもつ保坂さん。現代のライフスタイルの変化に伴い、着物を取り巻く環境も大きく変わりつつあります。日常で着物を着る機会は減少しているものの、その美しさや技術の素晴らしさは国内外で再評価されています。

ゆえに海外市場への展開も重要なテーマとなり、近年、ヨーロッパやアメリカを中心に、日本の伝統工芸品に対する関心が高まっているのも事実。塩沢紬の持つ繊細な美しさや機能性は、世界のラグジュアリー市場でも通用するポテンシャルを秘めています。保坂さんもニューヨークの展示会などに積極的に参加し、塩沢紬の魅力を世界に発信されています。

「伝統とは、時代に合わせて形を変えながら生き続けるもの。塩沢紬もまた、変化を恐れずに進化していく必要がある」と保坂さん。新しいアイデアと挑戦を続けながら、塩沢の織物を次世代へとつなげていくための努力を惜しまない姿勢が、さらなる発展へと導いていくことでしょう。

____________________________________

やまだ織

新潟県南魚沼市塩沢1507-1

TEL 025-782-1124

WEBサイトはこちら>>

__________________________________