産地/滋賀県

目次

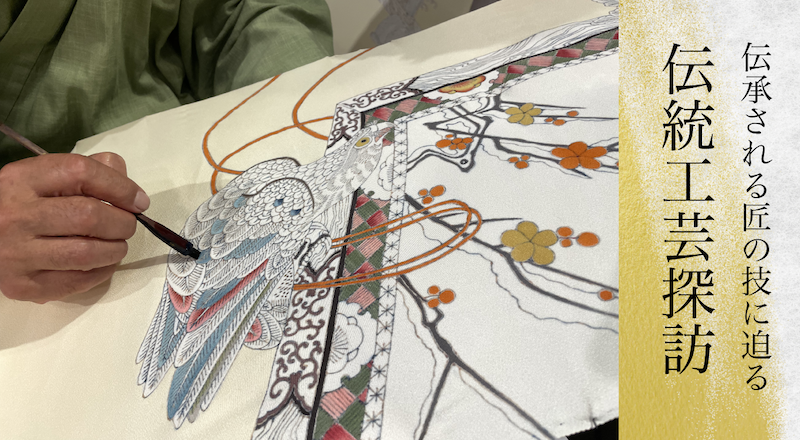

古くから献上品として用いられていた

上質な近江の麻織物で夏を楽しむ

琵琶湖の湖東地域でつくられてきた涼しく軽やかな近江上布。日本を代表する高級麻織物で、この地域の暖かく多湿な気候が、乾燥に弱い麻織物に適しているといわれています。近江上布の歴史は古く、京都から技術が伝わったのは鎌倉時代のこと。室町時代になると反物を高宮(彦根市高宮町)に集積して諸国に運んだことから、「高宮布」の名で全国に知られるようになりました。江戸時代には彦根藩の庇護を受けてさらに発展し、高級麻織物として将軍家に献上されたことで、その地位を確かなものにしました。しかし、近年は生産量が減り希少な織物に。

そこで今回は、滋賀県麻織物工業協同組合が運営し、近江上布の伝統を今に受け継ぐ「近江上布伝統産業会館」を訪ね、事務局長の田中由美子さんにその特徴とお取り組みについてお話しを伺いました。

室町時代から続く伝統

匠の技を守り継ぐ

近江上布、近江の麻、そして近江ちぢみの情報発信をはじめ、後継者の育成に取り組んでいる近江上布伝統産業会館は、滋賀県東部ののどかな町にあります。

郡役場だったという大正時代のレトロな建物の扉を開けると迎えてくれるのは、たくさんの麻の布と麻布で作られたアイテムたち。トルソーには愛らしい絣模様の近江上布が着付けられており、その佇まいはなんとも上品で涼やか。

「約600年前から伝わる近江上布の特徴はすべての工程が手作業で行われていることにあります。技法には『生平(きびら)』と『絣(かすり)』の2つがあり、1977年に国の伝統的工芸品に指定されました」と、田中さん。

生成りの麻糸で織る「生平」は、室町時代からの技術を受け継ぎ、経糸に苧麻、緯糸に大麻の糸を使用し、地機で手織した布のこと。かつて高宮布と呼ばれた麻布づくりの伝統を今につないでいる織物です。

麻糸は、大麻の茎から取り出した繊維を細かく割き、指先で2つの繊維に結び目をつくることなく縒り合わせる「手績み(てうみ)」という技法で生み出されます。

この道20年という職人の立石文代さんが「手績み」を実践くださり、目にも止まらぬ速さで次々と績み、長く細い麻糸を作り出していきます。しかし、どんなにベテランの方でも、1日に数グラムしか作ることができないといいます。

次に立石さんは、地機(じばた)に腰掛けて、先ほど績んだ糸を織る作業を実践。生平は、今では希少となった地機で織ることが条件とされており、別名・腰機(こしばた)ともいわれる織機で、経糸を自分の腰に巻き付けて織る仕組みになっています。

自分の身体を織機の一部に使うため高機に比べて織り進めるのが難しく、打ち込む力加減など高い技術が求められます。そして生まれる繊細で柔らかく極上な風合い。生平は染色をせず、麻本来の色と素材感を楽しむもので、主に夏の帯として製織されています。

涼しげな絣模様の近江上布は

夏の装いをワンランク上げる憧れの品

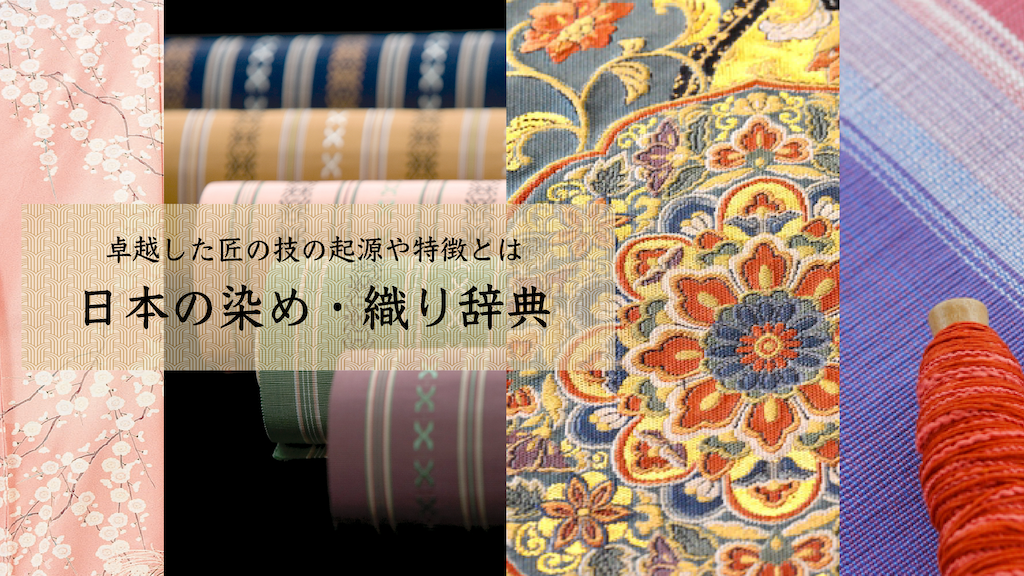

一方の「絣」は、織る前の糸に染色をほどこし模様をつけた織物で、染色方法には「櫛押捺染」と「型紙捺染」の2種類があります。「櫛押捺染」は櫛に似た道具を経糸に押し付けて染色した経絣で、「型紙捺染」は金属の枠に緯糸を巻きつけ、その上から型紙を使って染色した緯絣のこと。どちらも地機ではなく、高織とよばれる一般的な手織機で織られています。

かつては白地や紺が定番でしたが、今はパステルカラーも人気なのだそう。上質の麻織物ゆえ、淡い色合いでも落ちついた印象を与えてくれます。

生平も絣も大変な手間がかかり、生産量が少ないため、近江上布は今や「幻の上布」と呼ばれています。なかなか出会うことができない近江上布ですが、近江上布伝統産業会館では反物が販売されており、年々希少価値が上がるばかりの逸品を選んで購入できるのは、産地を訪れるからこその贅沢でしょう。

伝統産業から生まれた

貴重な麻織物を守り伝える

近江上布伝統産業会館では技術の継承にも注力し、2014年から「後継者育成事業」も始まりました。

「ベテランの立石さんの域には到底達しませんが、生平や絣の職人さんがともに育ってきているのはうれしいかぎりです」と、田中さん。

いくつもの山に囲まれ、豊かな水を満たす“母なる湖”琵琶湖。悠久の時を経て、この地で愛されてきた近江上布が、決して自分たちの時代で途絶えることのないように、そんな想いを抱く地元の人々の地道な努力によって、近江上布の伝統は守り継がれていきます。

近江上布伝統産業会館では、地機の機織り体験や大麻の手績み体験などを実施しているので、実際に触れて動かしてみることで、近江上布の魅力や職人技の価値を感じられることでしょう。

苧麻やリネンも使用し

現代の生活に根付いた麻織物を

昔ながらの近江上布は今では希少な存在ですが、その伝統は現在の地域産業のなかにしっかりと息づいています。苧麻やリネンといった素材を機械でゆっくりと織りなした「近江の麻」「近江ちぢみ」は、地元が誇る麻織物のブランドになっています。

中でも独特のシボで涼感がある「近江ちぢみ」は機械以外に手もみの布もあり、現代の感覚からいえば十分に手間暇かかった布といえるでしょう。近江上布伝統産業会館のオリジナルブランド「Omi-jofu」の手拭いやハンカチなどにも「近江の麻」が使用されています。

「『Omi-jofu』には手織と機械織がありますが、どちらもなるべく伝統の良さを最大限活かすように心がけています」と、田中さん。

伝統を守りながら、新しい技術やモダンなデザインを取り入れた「近江の麻」。色柄のバリエーションが豊富な生地たちは、求めやすい価格帯で、洋服やバッグの制作はもちろん、夏着物や浴衣を誂えるために購入されるお客様も多いそう。

歴史ある工芸品「生平」「絣」に、時代に合わせて変革を遂げる「近江の麻」や「近江ちぢみ」。地域が誇る伝統産業の過去と現在が共存する近江上布伝統産業会館には、600年続く麻布づくりにおける産地としての未来への責任が宿されています。

____________________________________

近江上布伝統産業会館

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川32-2

(ゆめまちテラスえち内)

TEL 0749-42-3246

WEBサイトはこちら>>

__________________________________

取材・文/白須美紀