産地/石川県白山市

石川県白山市で1000年以上の歴史を誇る「牛首紬」は、玉繭から生まれる強靭な糸と独特の節の美しさで知られます。二頭の蚕が共同で作る玉繭を糸にするため、太さが不均一になり、素朴で温かみのある風合いが特徴です。その丈夫さは「釘抜き紬」と呼ばれるほどで、日常着としても長く愛されてきました。重要無形文化財にも指定され、日本の織物文化を象徴する存在の織物の魅力に迫ります。

この記事でわかること

- 牛首紬の特徴:玉繭を用いた糸と独特の節の美しさ

- 石川県白山市・白峰地区での起源と千年以上の歴史

- 「釘抜き紬」と呼ばれるほどの丈夫さと希少性

- 受け継がれる伝統技法

- 重要無形文化財にも指定された文化的価値

希少な玉繭が生み出す堅牢な織物「牛首紬」

絹のしっとりと上品な光沢と野趣に富んだ節が、素朴な美しさを醸し出す牛首紬。釘にひっかけても破れず、釘の方が抜けてしまうため、“釘貫紬”とも呼ばれる丈夫さも兼ね備えた織物です。

牛首紬の産地は石川県白山市。金沢駅から車で約90分。霊峰白山の西麓に位置し、雄大な手取川や山々で囲まれた大自然の美しさに圧倒される景色が広がります。

大正時代に最盛期を迎えた牛首紬でしたが、経済不況で激減し、現在は2軒の織元が牛首紬を守り続けています。今回は、白山が日本に誇る伝統工芸を絶やさぬよう、廃業した工場を譲り受け、牛首紬の再興に努めた西山産業が手がける「白山工房」を訪問。繊維部主任の西山幹人さんが工房を案内くださいました。

牛首紬、その名前の由来

かつて小さい村が点在していたこの一帯は、牛首村と呼ばれていました。村の歴史は奈良時代の717年まで遡ります。泰澄大師が白山を開山した際、村の守護神として牛頭天王(ごずてんのう)をお祀りになったことで、牛頭から語源を得て牛首村となったと伝えられています。やがて、明治(1889年)になると白峰村に改称し、2005年に市町村合併により白山市となりました。

廃棄対象の糸を最大の魅力に

転換させた村人の知恵

牛首紬は、雪深い村で暮らす人々の知恵と技術により生み出された織物でもあります。この地域は、冬には2~3mの積雪を記録する豪雪地帯。古くから養蚕が盛んで、雪に閉ざされる長い冬、村の女性たちは糸を紡ぎ、機を織っていました。

牛首紬が丈夫なのは、緯糸に「玉繭」という二頭の蚕が同時に糸を吐き、共同して一つの繭となったものを用いているから。かつて「玉繭」は、糸を引く際に絡まって切れたり、糸の太さが均一でないため、生糸の規格を外れた「くず繭」と呼ばれていました。しかし、村の人々は売り物にならない「玉繭」を廃棄せず、自家用として有効活用。玉繭の糸を緯糸に用いることで、節の入った味わいのある丈夫な織物となりました。そして、この「玉繭」を扱う難度の高い製糸、機織りの技術は、今に受け継がれています。

長年の経験と勘が全て

牛首紬の重要工程「のべひき」

繭全体の2~3%ほどしか取れない貴重な「玉繭」を使った贅沢な織物・牛首紬。繊維が複雑に絡み合っているからこそ丈夫で、節が演出する立体感と風合いが魅力といえます。

玉繭60個から細い糸を引き出し、一本に束ねて生糸にする工程を「のべひき(座繰り)」といい、石川県指定無形文化財技術にも指定されています。繭が吐き出したセリシン(糊)を溶かすため鍋に張られた湯は90度。そこに素手を入れ、「節こき」という陶器製の小孔に通し、微妙に撚りをかけ枠にとっていきます。

職人さんは、糸を手で引き出しながら、同時に足踏みで糸の巻き上げの動作も行なっています。モーターではなく、人力だからこそ生まれる牛首紬特有の柔らかい風合い。この技術は長年の経験と勘によるもので、習熟の賜物ともいえる重要な工程なのです。

14におよぶ工程と熟練の手仕事

「のべひき」を終えたら、さらに糸に撚りをかける「撚糸」、不純物を除去する「精練」、糸に色をつける「染色」「糊付け」、そして織りの準備へと入っていきます。

牛首紬の工程は大きく分けると14の工程を経て生み出され、いずれも熟練の手仕事による大変手間のかかった織物といえます。かつては地機で織られていた牛首紬ですが、明治時代中期以降、高機で織られるようになりました。高機のほうが、キメが細かく繊細な柄を表現できる利点があるといいます。

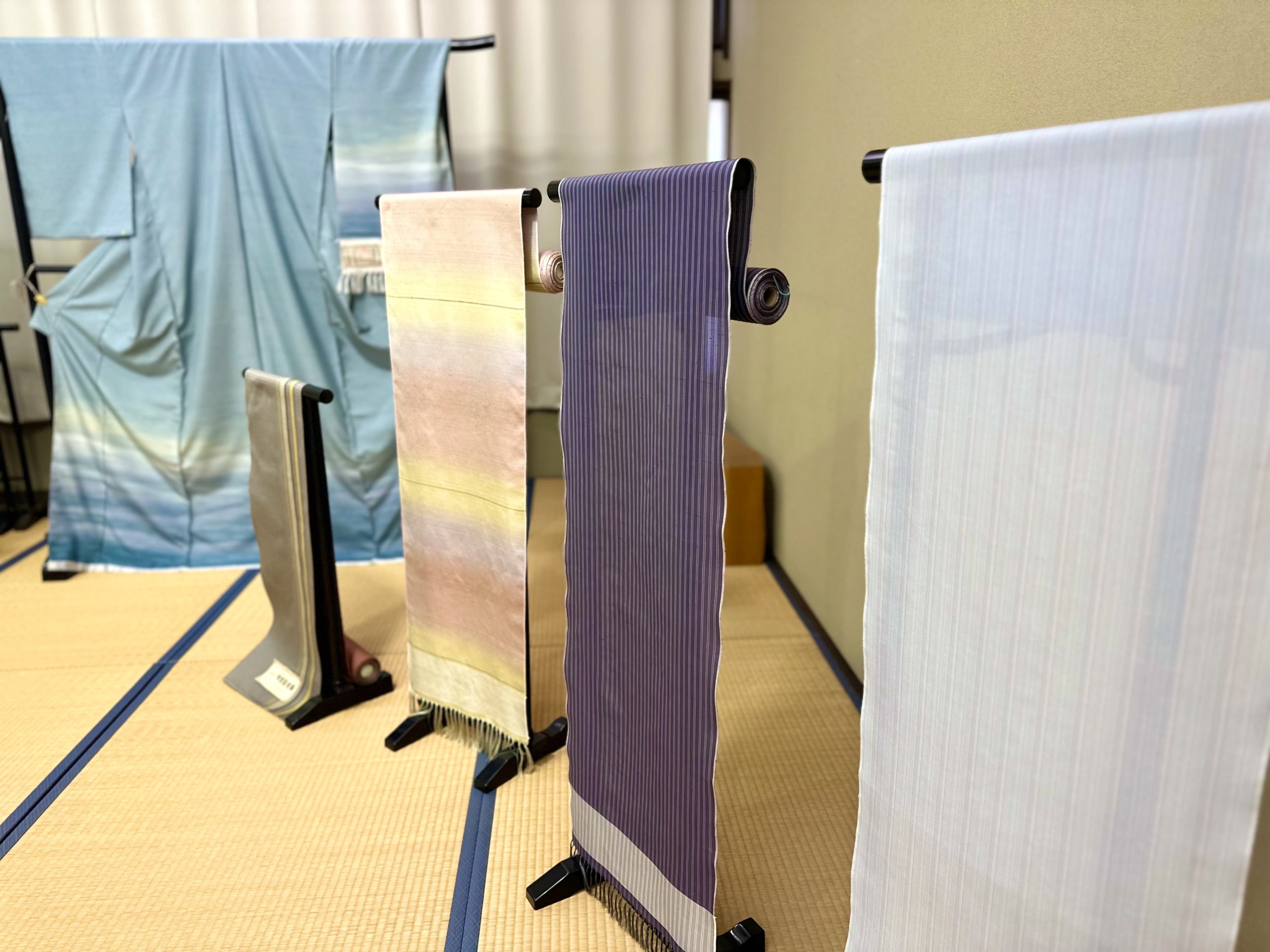

通常の牛首紬の幅は38cm。長さは13m。織職人が1日に織れる長さが約3mだそうで、1反織り上がるのに4~5日かかるとのこと。白山工房には織り機が、先染めの工房で6機、後染めの工房で20機あり、10名の職人さんが美しい牛首紬を織っていらっしゃいます。牛首紬に従事しているのは全体で約30名。年代も20 代から70代までと幅広く、次世代の育成にも力を入れています。

伝統染色から作家とのコラボまで

多彩な白山工房の牛首紬

白山工房が生み出す牛首紬の特長をさらに挙げるなら、その魅力を伝えるために様々な努力と挑戦を行なっている点です。

例えば、牛首紬の最高峰といわれ、伝統の染色でもある「くろゆり染」。黒百合の花びら約10,000枚から抽出される植物染料による幻の紬です。黒百合は、天然記念物に指定されているため今では採取できないことから、独自で栽培。気候により生育状態は左右され、収穫できない年もあるそう。今では2名の職人しか染めることができないという「くろゆり染」。山麓で懸命に育てた黒百合で染め上げる牛首紬は、究極といっても過言ではありません。

紅型や江戸更紗など、デザイン性のある牛首紬も近年注目を集めています。カラフルでエキゾチックな雰囲気を演出する「二代目 更峰」の摺友禅とのコラボや、独特な色彩美、個性あふれる意匠で圧倒する友禅師・前田仁仙氏デザインの作品など、目を引くラインナップが白山工房の強みでもあります。

西山さんいわく、「結城、大島と並ぶ日本三大紬と言われていますが、牛首紬の認知度はまだまだです。まずは知っていただくことが大事。様々なシーンで対応し、飽きずに着ていただく幅を広げるために、常に目新しいものを展開しています。定番は、カジュアルにもフォーマルにもなりすぎない“ぼかしの無地”ですが、今は更紗が人気です」。

また、1994年に製品化された「夏牛首紬」は、上品な透け感と張りがあり、牛首紬特有の節がより立体的にみえる地風が特長。通常の牛首紬は緯糸同士が、しっかりと詰まっていますが、軽やかさを出すために甘めに織られています。透け感が強くないため、5月の単衣時期から着用でき、10月中旬頃まで楽しめる期間の長さも魅力です。

雪深い山里で発展し、糸づくりから製織まで一貫生産されている牛首紬。一つ一つの工程に職人の技が込められ、袖に腕を通した瞬間、先人たちが紡いできた織物への尊さを感じます。

取材協力/牛首紬織りの資料館 白山工房

石川県白山市白峰ヌ17

TEL:076-259-2859

WEBサイトはこちら>>

*工房見学あり(完全予約制)